新闻网讯(通讯员 熊成)2025年7月,马克思主义学院“青春黔行 同心同阡”民族实践团深入贵州石阡县,开展为期一周的实践活动。从困牛山红军壮举中触摸团结密码,在非遗传承里探寻共脉基因,于产业协作中见证共富力量,在生活交融处感受同心温度,实践团以 “青春之力” 解码铸牢中华民族共同体意识的生动实践,在黔东大地书写新时代青年的责任与担当。

血色初心:在红军壮举中筑牢团结根基

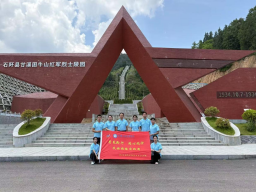

苍松环抱的困牛山,89年前的枪声仿佛仍在山谷回荡。7月7日,实践团专程来到困牛山红军壮举纪念碑前,全体成员整理衣襟、肃穆而立。纪念碑上“红军精神永垂不朽”的鲜红大字,在阳光下熠熠生辉,诉说着1934年红六军团先遣队在此与各族群众生死与共的壮烈史诗。

“面对敌军合围,红军战士为保护当地百姓,毅然选择跳崖壮举,而仡佬族、汉族群众则冒死为红军送粮、掩护伤员。”讲解员的话语让现场瞬间安静,实践团成员胡康凝视着纪念碑上的浮雕,眼眶湿润:“这不是传说,是实实在在的民族同心”,“红军不拿群众一针一线与百姓的舍命相助,早已把各族群众命运缝成了一块布。”

在困牛山红军烈士陵园,成员们向59座有名烈士墓、200座无名烈士碑默哀致敬。当听到 “红军战士来自五湖四海,却与当地各族群众结下生死情谊” 时,指导老师王慧动情地说:“革命年代的团结,是用生命换来的信任。今天我们站在这里,就是要记住:中华民族共同体意识,从来不是抽象的概念,而是从烽火中淬炼出的精神血脉。”

文脉共承:在非遗韵律中凝聚民族共鸣

石阡非遗博物馆的展柜里,一尊木雕春牛静静陈列,红布缠角、麻线系尾——红布是仡佬族的祈福,麻线是苗族的寓意,正是“说春”这项千年非遗中各民族交融的缩影。实践团成员围在展柜前,听讲解员讲述春官带着春牛走遍侗、苗、土家村寨的故事:“明清时,春官既唱汉族的二十四节气,又吟仡佬族的农事谚语,一句‘立春浸种春分播’,把各族农耕智慧拧成了一股绳。”

在尧上村,实践团亲历了仡佬族“敬雀节”的余韵。村党支部李支书指着树梢残留的糍粑说:“二月初一,仡佬族挂糍粑供鸟啄食,汉族、苗族乡亲就来跳摆手舞,‘六和’理念——家庭和顺、邻里和睦、社会和谐,早就刻进了各族人的心里。”成员张文慧学唱仡佬族民歌《情姐下河洗衣裳》时,发现曲调里藏着苗族飞歌的婉转、汉族小调的明快:“原来音乐从不说‘民族’,只说‘共鸣’。”

最动人的是在坡背村,实践团成员陈亿向“说春”传承人封永拜师。接过缠红布、系麻线的春牛,跟着学《送春词》:“三月清明谷雨前 ——”拖长的尾音带着山野的回响,仿佛穿越千年,把各族共守的农耕约定,传到了青年手中。

产业共富:在协作创业中夯实同心基石

“黔乡姊妹”富民工坊里,糯米的清香混着箭竹叶的气息扑面而来。仡佬族村民手把手教实践团做黄水粑,其他民族用抖音直播:“这是‘合作社+农户’模式,仡佬族出手艺,汉族搞运营,利润分红不分民族,去年带动30多户各族村民增收。”李支书的话,让成员们看到产业如何成为民族团结的“黏合剂”。

在良友茶厂,这幅“共富图景”更加鲜明。土家族董事长黎明指着连片茶园说:“这片山,仡佬族祖辈种茶,侗族乡亲管护,主要是汉族团队搞销售,43.5万亩苔茶让各族群众年收入多了3000元。” 车间里,仡佬族老师傅教炒茶火候,侗族青年操作智能杀青设备,传统与现代的碰撞中,成员胡康感慨:“茶叶不分民族,能让大家一起富,就是最好的‘共同体’。”

从黄水粑的“非遗+网红经济”到苔茶的 “传统+科技”,实践团见证了“各民族像石榴籽一样抱在一起”的生动实践。正如工坊墙上的标语:“我们是一家人,要一起富。”

生活共生:在烟火日常中厚植共同体情怀

尧上村的傍晚,炊烟里飘着酸汤鱼、腊肉、糯米饭的香气。退休定居的汉族居民赵泽郢笑着说:“谁家少双筷子,随便去拿;红白喜事不用请,大家主动搭把手——这里不分‘你们’‘我们’,只有‘尧上人’。”

实践团发现,春节时各族共贴的春联、端午时一起包的粽子、山间共护的古树,都是共同体意识的日常注脚。村支书黄书记说:“流动超市车服务各族群众,山林补贴不分民族,我们守着‘共居共融’的老理,日子才能越过越甜。”

青春接力,让共同体意识在实践中生长

一周的实践活动,困牛山曾经的枪声与春官的吟唱共鸣,现今工坊的笑语与茶园的清香交织。实践团成员带着鲜红的春贴、说春的唱本返程,行囊里装的不仅是记忆,更是对“中华民族共同体”的深刻理解——它是革命年代的生死与共,是文化传承的交融共生,是产业发展的携手共进,是日常生活的相亲相爱。

“三下乡活动只是起点而不是终点”,指导老师潘峻岭在总结会上强调,“青年要做共同体意识的传承者,让困牛山的红色基因、非遗里的文化共鸣、产业中的共富精神,在青春里生根发芽。”黔东的山风里,实践团的青春誓言与各族群众的笑语相融,共同谱写着铸牢中华民族共同体意识的新时代华章。